Des SOPRANO à MANY SAINTS OF NEWARK : Made in America

10 juin 2007. L’Amérique est sur les dents : HBO diffuse le 86e et ultime épisode de sa série la plus importante, LES SOPRANO, œuvre démiurgique de David Chase. À l’époque, une révolution. Avec le recul, l’œuvre fondatrice de ce qu’est devenu l’art sériel et toujours un pilier de la fiction de ces trente dernières années. Une révolution parce que, dans la foulée de HILL STREET BLUES, TWIN PEAKS ou X-FILES, toutes des jalons en leur temps et à leur manière, LES SOPRANO a mené la série vers des sommets inédits. Elle relit tout un genre – le récit de mafieux –, embrasse ses règles puis les bouscule, et le tire vers une quotidienneté jamais vue, invitant le spectateur non pas dans les seules coulisses opératiques du crime, mais surtout dans ses coulisses triviales et familiales – combien de scènes montrent Tony Soprano, son épouse Carmela et leurs enfants Meadow et Anthony Jr, au comptoir de leur cuisine, au petit-déjeuner ?

Aucune autre série n’avait à ce point poussé l’écriture sérielle que LES SOPRANO, véritable fontaine à storytelling. Là où les feuilletons de network proposaient des épisodes aux histoires linéaires, David Chase et ses scénaristes entremêlaient une foule d’arcs narratifs en 52 minutes. Dans chaque épisode, protagonistes, personnages secondaires et tertiaires vivent leur propre aventure. Dans chaque scène, anecdotes, vannes et répliques se multiplient comme autant de petites histoires. À l’instar de Tony qui, au milieu de saison 2, apprend qu’il avait un autre oncle, Ercole, il y a toujours de nouvelles histoires à découvrir dans LES SOPRANO. Si bien que la série finit par s’autoalimenter, comme dans cette scène courant saison 6 où Tony rappelle à Artie le moment mythique qui concluait la saison 1 – tous les personnages s’abritent d’une tempête dans son restaurant. Au diapason de son interprète principal, James Gandolfini, immense acteur dont chaque expression conte mille choses, LES SOPRANO s’impose en monstre à l’appétit insatiable de récit. « Dans la writer’s room, on avait un credo, nous explique David Chase lorsque nous le joignons par visioconférence. Quand on cherchait des idées, on jetait à la poubelle les dix premières qui nous venaient parce qu’elles étaient probablement un peu déjà vues. J’insistais sur le devoir d’originalité et sur la qualité de l’écriture. Ça demandait beaucoup de temps. » Ce qui, selon lui, explique pourquoi il n’a réalisé que deux épisodes – le premier et le dernier.

Ce credo, Chase le pousse à son paroxysme dans la conclusion de « Made In America », 86e et dernier chapitre de sa grande œuvre. Tony Soprano est dans un diner de Newark, Holsten’s. Carmela le rejoint. Puis Anthony Jr. Dehors, Meadow peine à se garer. Dans le restaurant, des clients passent le seuil, activant la petite sonnette qui attire le regard de Tony. Sur la chanson « Don’t Stop Believin’ » de Journey, la tension monte. Le spectateur imagine le pire. Tony va-t-il se faire tirer dessus par cet étrange homme qui entre aux toilettes ? À moins qu’il ne s’agisse d’un agent du FBI prêt à l’arrêter ? Alors que la chanson clame « Don’t Stop » une dernière fois, Chase lui, arrête tout. Cut au noir. La dernière image aura été celle du regard de Tony sur cette porte. Tollé chez certains fans et critiques. Des années durant, d’autres chercheront à tirer les vers du nez de Chase. Mais à quoi bon ? Cette fin, il l’a préparée et construite pendant six saisons. Une fin parfaite, qui résonne avec une multitude d’épisodes, de dialogues, d’indices. Combien de fois Tony dit-il qu’il ne voit que deux issues – la tôle ou la mort ? Dès le pilote, il assure « avoir peur de perdre sa famille ». « Voilà ce qui m’angoisse, ça m’obsède. » Tout juste espère-t-il « rester libre encore un peu pour [ses] gosses, pour les voir partir de la maison. » Combien de fois Carmela confesse s’inquiéter, refuser que sa famille ne souffre – un sang d’encre pour qu’au final, « il ne reste rien » ? « Nous étions conscients des conséquences de nos existences », dit-elle même lorsqu’elle prie pour la survie de son cousin Christopher Moltisanti. Alors peu importe que Tony finisse mort ou prisonnier car ces issues sont déjà presque écrites. Au fil des saisons, Tony embrasse un credo : « chaque jour est un cadeau ». Il célèbre les « petits moments » et lève son verre « aux gens qu’il aime », sa famille, « car rien d’autre n’a d’importance ». L’ultime scène de la série surclasse n’importe quelle fusillade ou arrestation : une dernière fois, David Chase fait du spectateur le témoin de tout ce que Tony a peur de perdre, de tout ce qu’il perdra un jour, dans la mort ou la prison. Sa famille. Les bons moments. Et, la tension s’accentuant, on se retrouve projeté de force dans ses basques : voilà ce que c’est, d’être lui. D’être le boss. Voilà ce qui l’angoisse, ce qui l’obsède. Voilà le fardeau que sont les conséquences de son existence : la pression constante. Ce « piano attaché à une corde au-dessus de [sa] tête », selon Carmela.

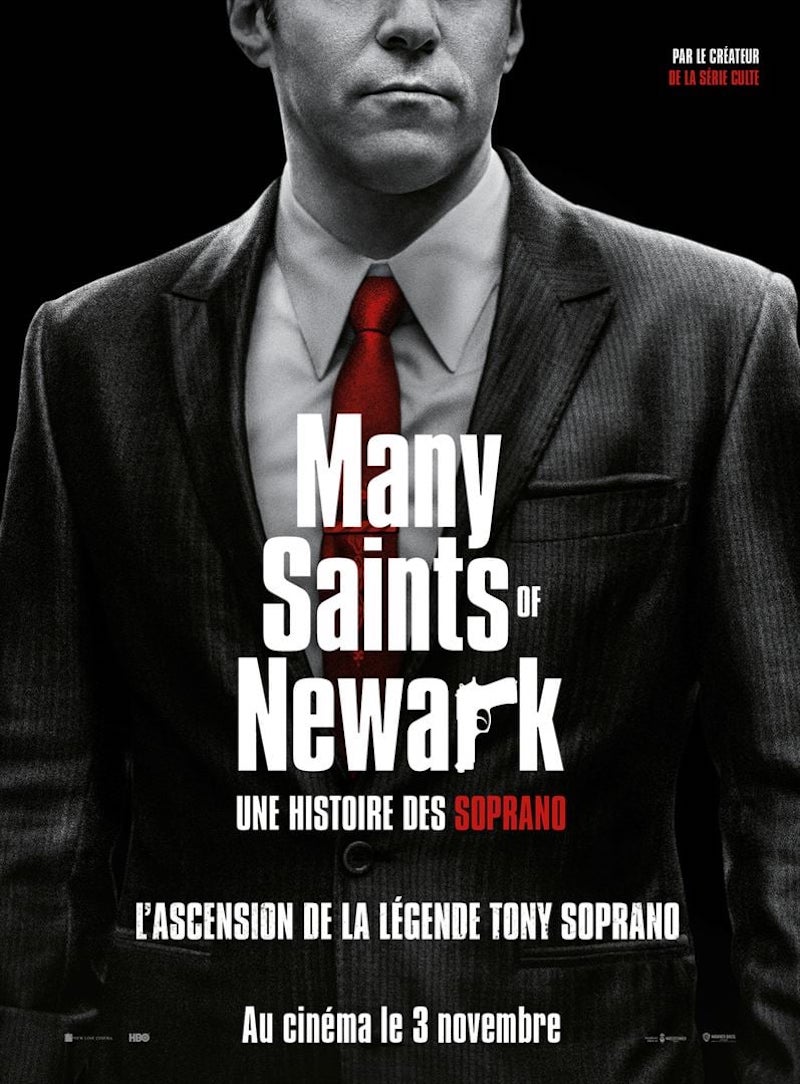

Quoi faire, après ça ? Que dire après une conclusion aussi splendide ? Rien. Depuis 2007, David Chase n’a concrétisé qu’un seul projet, le film NOT FADE AWAY. Jusqu’à ce qu’il remette aujourd’hui le couvert avec MANY SAINTS OF NEWARK, prequel des SOPRANO centré sur une figure spectrale de la série, jamais apparue mais souvent citée : Dickie Moltisanti, père de Christopher.

« Ton père a été un mentor pour moi. Demande autour de toi. C’était une légende. »

Tony Soprano, For All Debts Public And Private, 4.01

À l’heure où de nombreuses gloires du passé reviennent pour des saisons spéciales – de X-FILES aux EXPERTS –, LES SOPRANO sont de retour avec un film de cinéma. « Je n’ai pas choisi cette forme parce qu’elle était idéale pour cette histoire, nous explique Chase. Les choses se sont faites dans l’autre sens : je voulais faire un film, quel qu’il soit. Et c’est comme ça qu’est apparu ce projet. » 1967. Newark, New Jersey. Dickie Moltisanti (‘many saints’, en italien) roule pour la famille DiMeo. Son père rentre d’Italie, où il a épousé une jeune femme. Son épouse ne parvient pas à lui offrir un héritier. Son neveu, Anthony Soprano, en a fait son idole. Dickie navigue entre vie de famille et larcins, dans une Amérique en proie à une vive agitation sociale et politique… « J’étais censé réaliser le film moi-même mais des soucis médicaux dans ma famille m’en ont empêché », nous dit Chase. Pour le remplacer, lui qui a tenu les réalisateurs des SOPRANO d’une main de fer, il choisit Alan Taylor qui, en six saisons, avait dirigé neuf épisodes. « Il a fait certains de mes préférés. Je citerais en particulier « The Ride ». C’est sans doute celui-là qui m’a poussé à aller vers lui pour MANY SAINTS. » Avec « The Ride », « Stage 5 » et « Kennedy & Heidi », Alan Taylor a mis en boîte trois des segments essentiels dans la relation qui unit Tony Soprano à Christopher Moltisanti. Il a même filmé la mort du second des mains du premier. Quoi de plus logique, alors, qu’il pose sa caméra sur les premiers instants entre les deux, quand l’un n’est encore qu’un ado et l’autre un nourrisson ?

Pourtant, en dépit de cette passerelle évidente, MANY SAINTS OF NEWARK peine initialement à raccrocher les wagons : l’idée pour l’ouverture du film ne viendra qu’en post-production. « Warner a organisé deux fois des projections tests. Je n’aime pas ça, mais bon… râle Chase. Les deux fois, les spectateurs ont eu l’air perdu : ils ne savaient pas qui était qui, sur qui ils devaient concentrer leur attention. Ils ne savaient pas s’ils devaient trouver leur personnage préféré ou se focaliser sur l’intrigue. Du coup, celle-ci se retrouvait noyée. » Difficile, dans un film de deux heures, d’appliquer les mêmes codes d’écriture que sur une série, d’autant que LES SOPRANO, série sans musique originale, s’est toujours déployée sur un rythme particulier, flottant, entre silences et chansons pop, errance et accélérations. La solution va pourtant venir de la série avec une voix-off de Christopher, dans une ouverture superbe, une splendide idée de cinéma. « J’avais en tête cette idée et je voulais la tester, raconte Chase. Je voulais relier le film à Christopher parce que le récit s’intéresse à son père. J’aimais l’idée d’entendre une voix originelle de la série. J’espère que, lorsque les gens verront le film, ça comptera beaucoup pour eux. »

Raccrocher ainsi MANY SAINTS OF NEWARK aux SOPRANO ouvre la porte à de multiples ponts entre les deux. Les plus triviaux, comme la reprise d’expressions qui en disent peu (« Oh madone ! ») ou beaucoup – « Googootz », sobriquet que donne Dickie à Tony, repris par celui-ci pour son fils AJ. Des moments quotidiens – une visite chez la conseillère d’orientation ou chez le psy où Tony, ado puis adulte, peine à trouver des souvenirs heureux avec sa mère ; une discussion entre un enfant et un gangster : Pussy et AJ dans LES SOPRANO, Tony et Dickie dans MANY SAINTS. La récurrence de détails – dans le film, Tony regarde KEY LARGO, dont le poster ornera plus tard sa salle de cinéma privée ; de répliques : « Tony n’a pas les épaules pour devenir athlète universitaire », clame Oncle Junior. MANY SAINTS va jusqu’à illustrer une anecdote contée dans la série – lorsque Johnny tire dans les cheveux de sa femme Livia. Du fan service ? Pas sûr, tant on peut aussi souligner une poignée d’incohérences, notamment temporelles. Jusqu’à la plus importante : la série a fait de Dickie un toxico… ce que ne montre jamais le film. « Je suis désolé de l’admettre mais… on a oublié, lâche David Chase dans un rare et discret petit rire. Puis on a essayé de le réintégrer mais c’était trop tard. Alors on le voit juste boire de la vokda… Pour être honnête, ça aurait été plus intéressant si on l’avait inclus. Mais le film est déjà très intéressant, ne vous méprenez pas ! »

« J’ai vu mon père en Enfer. Le videur m’a dit que je le rejoindrai un jour… »

Christopher Moltisanti, From Where To Eternity, 2.09

Dickie Moltisanti hante LES SOPRANO, figure mythique que l’on cite au détour de scènes et qui pèse lourd sur les épaules de Christopher. Lorsqu’il rejoue dans un cours de théâtre une scène de LA FUREUR DE VIVRE et y endosse le rôle d’un fils effondré aux basques de son père, il est criant de vérité, jusqu’aux larmes. « Dans ma tête, à l’époque de la série, je savais qui était Dickie, assure Chase. J’avais moi-même écrit le dialogue où Tony parle de Dickie à Christopher. Mais c’est tout ce qu’on avait. Ça et toutes les fois où divers personnages qualifiaient Dickie de ‘bad motherfucker’. Alors pour MANY SAINTS OF NEWARK, mon coscénariste Lawrence Konner et moi, on voulait trouver qui il était. Il nous semblait intéressant à explorer. »

Parce que le récit se déroule à la fin des années 60 et au début des années 70, le crime organisé n’a pas encore perdu de sa superbe. Tony assurait dès le pilote que « la grande époque [était] terminée », pensant même que son père, sans être arrivé aux mêmes sommets que lui, « vivait mieux ». En revanche, MANY SAINTS OF NEWARK met en scène des gangsters encore proches du lustre de la mythologie mafieuse. Là où les personnages des SOPRANO idéalisaient le passé, pestant contre la fin des valeurs et contre ces affranchis prêts à parler pour éviter la prison, MANY SAINTS OF NEWARK ressuscite les heures de gloire, celles qui ont fleuri chez Coppola ou Scorsese. En un sens, au post-modernisme des SOPRANO succède – ou précède –, le premier degré de MANY SAINTS. « Le truc, nous explique Chase, c’est que dans les années 90, il y avait déjà eu LE PARRAIN, qui avait été un énorme événement mondial ! Les gars des SOPRANO adoraient LE PARRAIN car il leur donnait bonne figure comparé à d’autres choses comme… LES SOPRANO. Dans LE PARRAIN, ils étaient tous très bien habillés. Ils ne portaient pas de survêtements. Ils avaient tous sans exception de très grandes et belles maisons. LES SOPRANO était post-moderne et beaucoup de son post-modernisme découlait de ce qui était risible et ridicule chez ces personnages. »

Dickie, lui, superbement incarné par Alessandro Nivola, n’est ni risible ni ridicule. Alors il fascine, notamment le petit Tony Soprano, qui en fait son mentor, son idole, celui qu’il écoute quand il a fait une connerie à l’école. Et là bat l’autre cœur de MANY SAINTS OF NEWARK : le retour à l’écran de Tony, tout d’abord en gamin, puis en ado – ce dernier étant campé par nul autre que Michael Gandolfini, digne fils de son père, visage poupon mais mêmes intonations et discret zozotement. Ainsi, en un élan méta de transmission, le film rejoue entre Dickie et Tony la relation qui unissait Tony à Christopher – jusqu’à la rébellion du plus jeune face à l’aîné. Le film replonge alors dans des thèmes fondateurs de la série où tout n’était qu’atavisme et peur du déterminisme. Alcoolique et héroïnomane, Christopher le sait bien : « Soyons honnêtes à propos du grand Dickie Moltisanti, lâchait-il à Tony. Mon père, ton héros. Il n’était rien d’autre qu’un putain de drogué. » Entre les parents mafieux qui espèrent mieux pour leurs gamins et rêvent de facultés prestigieuses, Tony qui pleure chez le psy en maudissant « ces sales gènes pourris qui ont infecté l’âme de [son] gosse » ou son cousin Tony Blundetto qui, après mille efforts pour se ranger, craque : aussi fiers soient-ils, les Soprano hésitent entre reproduire les schémas du passé et les contester. « Fut un temps où les Italiens n’avaient pas le choix, disait Tony début saison 1. J’étais sans doute trop paresseux pour faire le rebelle. » MANY SAINTS OF NEWARK a l’élégance de ne pas être aussi catégorique et propose un portrait plus nuancé du jeune Tony, et ainsi, à l’aune de la série, plus tragique. « Je ne veux pas qu’on me tire dessus », dit-il gamin à Dickie, après avoir vu un cousin de son père abattu par la police à la fête foraine – un événement que la série avait déjà conté dans la première saison. « Il y a deux Tony Soprano, disait-il à sa psy pour la séduire. Vous n’avez pas encore vu l’autre. » Cet autre est là, solaire et aérien, dans MANY SAINTS, souriant et bienveillant, écoutant du rock dans sa chambre, les yeux perdus dans son plafond et sa mélancolie. L’imaginer de retour assis sur la banquette de Holsten’s, en proie à une éventuelle mort, ne peut être que douloureux. Qu’il connaisse, dans le film, une déception fondatrice au comptoir du même Holsten’s trente ans avant n’a sans doute rien d’un hasard…

À travers l’ombre du déterminisme, qui pousse aux rêves de grandeur, MANY SAINTS OF NEWARK et LES SOPRANO tirent en creux le portrait d’une Amérique et d’un monde occidental soumis à leurs désirs matériels. « Sois heureux en te suffisant à toi-même », conseillait Charmaine à Artie dans la série. « Vouloir des choses : c’est ça le problème », assure Sally à Dickie dans le film.

« Je te parle d’Histoire. L’histoire de Newark. Ce quartier était magnifique avant, 100% Italien. »

Tony Soprano, Watching Too Much Television, 4.07

« J’aime observer comment les gens sont affectés par les événements [historiques], comment d’autres n’en ont pas conscience, comment d’autres s’en foutent. Tout ça m’intéresse », nous dit David Chase quand on aborde avec lui sa fascination pour les années 60, qu’il a explorées dans MANY SAINTS OF NEWARK et NOT FADE AWAY. « Il se trouve que je viens d’écrire un autre script qui se déroule dans les sixties et ça m’a sauté aux yeux : il faudrait que j’arrête avec ça. Trop, c’est trop. Mais… j’aime l’Histoire. J’aime revenir en arrière et en effectuer des examens détaillés. » MANY SAINTS OF NEWARK explore ainsi les émeutes raciales de Newark, en juillet 1967. « Si vous me dites Newark, je pense immédiatement à ces émeutes, explique-t-il. C’était une année très importante. Larry (Konner, ndlr) et moi avions la vingtaine à l’époque. On a grandi durant les sixties et on a participé à tous ces mouvements autour des questions raciales, de la guerre. Pour moi, cette période ne représente que ça : tumulte et conflits. Et comme MANY SAINTS est un prequel qui se déroule à Newark… » Nul besoin de faire un saut dans le passé pour s’intéresser à cet événement : LES SOPRANO, déjà, y faisait mention dans le septième épisode de la première saison, via un journal télévisé dans un flashback. Un épisode qui, de par ses thématiques – le déterminisme et la passation d’un héritage ; la figure paternelle comme référent, même s’il mène au crime –, se relie très directement à MANY SAINTS OF NEWARK. Plus tard, le septième épisode de la saison 4 se servira des émeutes de 1967 comme prisme pour aborder l’évolution du paysage urbain, les corruptions qui l’accompagnent, la misère qui gagne les anciens quartiers résidentiels et l’éloignement des aisés en zones périurbaines. Et, par ricochet, la fin des idéaux grâce à deux personnages, un député blanc et un entrepreneur associatif noir qui « voulaient faire la révolution » mais se sont résignés. « Pourquoi on serait censés être les derniers mecs honnêtes ? », dit l’un d’eux. MANY SAINTS OF NEWARK opère toutefois un changement de perspective : le point de vue sur les émeutes est afro-américain, donc douloureux, tandis que les italo-américains semblent n’en avoir cure, même s’ils vivent à trois rues… LES SOPRANO ne disait-il pas qu’en 1967, les flics italo-américains militaient pour un « Newark Blanc » ?

C’est sans doute toute la force de l’œuvre de Chase : si LES SOPRANO ne filmait pas nécessairement l’Histoire en marche comme MANY SAINTS, la série l’a souvent citée, avec des références à Dick Cheney, George Bush ou au 11-septembre – le générique a d’ailleurs été modifié, remplaçant le plan sur les tours jumelles dans le rétroviseur de Tony par deux flashs blancs. « Chez nous tous – scénaristes acteurs, équipe –, il y avait une position anti-guerre très claire, se souvient David Chase. C’était difficile parce que les mafieux, eux, n’auraient pas été aussi pacifiques. Ils n’auraient pas dit ‘Il ne faut pas aller en Irak’. Mais, dans la série, on le disait quand même. De nombreuses fois, on a moqué l’administration Bush. » Jusqu’à cette mythique discussion entre Bobby Baccalieri et Tony sur les attentats et… Nostradamus.

« On est Italiens, AJ. Tu es leur fils. Tu sais ce que ça représente. Tu seras toujours plus important [que moi]. »

Meadow Soprano, The Second Coming, 6.19

LES SOPRANO a souvent affirmé son cœur politique, avec de multiples commentaires sociaux – sur l’ultra-libéralisme du système de santé, les pensées rétrogrades de l’Église, la pression illégale mise sur les musulmans après le 11-septembre… Plus globalement, sans détour ni excuse, la série fait de ses protagonistes des machines sexistes, racistes et homophobes, dont les idées réactionnaires s’affirment dans la pire violence. « [En termes de masculinité], il n’y a pour moi rien de plus toxique que le moment où Ralphie tue la jeune stripteaseuse (saison 3, épisode 6, ndlr), nous assure David Chase. C’était horrible à regarder… » Le portrait du patriarcat est particulièrement virulent, avec des épouses-mères au foyer mises à l’écart des décisions financières. « Madone ou putain, voilà l’équation. Je ne comprends pas qu’une femme aussi intelligente que toi se contente de ça », dit Janice à Carmela. Quelques minutes plus tard, dans le même épisode, une cheffe de la mafia sicilienne dit à Tony : « Les hommes sont amoureux de leur mère, alors qu’ils obéissent à une femme, c’est tout naturel. » Là s’affirme toute la richesse de la série, capable de multiplier les points de vue et les arcs narratifs sur un même thème. Le système patriarcal, l’Église l’appuie et le renforce, à l’image du Père Intintola qui reproche à Carmela de ne pas avoir rempli son devoir d’épouse, poussant ainsi Tony à se trouver des maîtresses… Ce propos, qui trouve une résonance dans l’ultra-virilisme tantôt effrayant tantôt risible, toujours toxique, de ses personnages, MANY SAINTS OF NEWARK le reprend à son compte très frontalement : Dickie Moltisanti représente, souvent avec une grande violence, un système d’oppression où l’homme blanc refuse que les afro-américains ou les femmes puissent ne pas lui être soumis ou avoir le moindre contrôle sur leurs vies.

La pertinence socio-politique des SOPRANO en fait, encore aujourd’hui, une œuvre d’une totale modernité. Il suffit de revoir l’épisode « Christopher » (4.03), dans lequel les Italo-américains n’acceptent pas qu’on reproche à Christophe Colomb d’avoir été esclavagiste. En écoutant les griefs de chaque communauté, en filmant leur désir de se faire entendre et de se faire respecter, en riant même de certains excès, et au-delà d’un prétendu politiquement correct, la série convoque là des débats encore actuels, pourtant réduits aujourd’hui à un soi-disant « wokisme ». Moderne, au point d’en être parfois drôlement prophétique – près de dix ans avant Trump, Bobby Baccalieri, petit-fils d’immigré, assure « qu’ils devraient construire un mur [aux frontières] »… Dès ses premiers instants, LES SOPRANO a su capter l’Amérique, dont elle livre un rapport des états d’âme. En 1999, lorsque le pilote est diffusé, les blocs de la Guerre froide ont chuté depuis moins d’une décennie. Les États-Unis, dénués d’ennemi emblématique s’ennuient presque, eux qui ont souvent défini leur grandeur dans le rapport à l’autre. Alors, tout comme les Mafieux nostalgiques, l’Amérique aussi pense sans doute que « la grande époque est terminée ». Métaphore de ses délires de grandeur, de ses succès et de ses échecs, de sa dépression de Parrain du monde, LES SOPRANO se fait aussi l’écho de ses crises : dans la quatrième saison, la première diffusée après le 11-septembre, tout se délite. Les affaires de Tony vont mal, les tensions entre les familles s’exacerbent, tout comme entre les membres d’un même clan, et s’impose comme un climat de guerre et de début de fin de règne. Déjà amorcé dans la saison 3, un changement visuel s’affirme, avec une photo toujours plus contrastée, aux noirs de plus en plus profonds, comme si les ténèbres gagnaient lentement le New Jersey.

On dit que le passé tend un miroir au présent. MANY SAINTS OF NEWARK, en reprenant les thématiques des SOPRANO sur le racisme et le virilisme ne peut que résonner avec une grande pertinence avec notre époque. Pourtant, David Chase nous le promet : il n’avait rien prévu. Les émeutes de Newark, illustrées par un morceau de Gil Scott-Heron (« Your Soul and Mine ») et ses paroles sans équivoque (« Standing in the ruins of another black man’s life / Or flying through the valley separating day and night / « I am death! » cried the vulture for the people of the light »), ne peuvent que renvoyer à toutes celles qui ont éclaté au fil des décennies. Et, forcément, aux manifestations Black Lives Matter récentes, puisque déjà, en 1967, l’étincelle fut une arrestation suivie de violences policières. « Quand on l’a tournée, cette séquence n’était peut-être pas aussi pertinente qu’aujourd’hui, dit Chase. Elle ne nous semblait pas si contemporaine car on a fini les prises de vue avant le meurtre de George Floyd. MANY SAINTS OF NEWARK donne l’impression qu’on était prescients mais on l’a été de manière inconsciente. » Accident ou pas, MANY SAINTS OF NEWARK, comme LES SOPRANO avant lui, garde fermement le doigt sur le pouls de l’Amérique et, plus largement, de problématiques mondiales contemporaines. C’est bien la richesse de ce regard, à la fois humain et politique, intime et universel, qui fait la valeur inestimable de l’œuvre de David Chase. La bonne nouvelle ? Ce n’est peut-être pas fini : Chase et HBO Max seraient en négociations pour une nouvelle série dans l’univers des Soprano. Sans doute parce que, dans l’Amérique, peu importe l’époque, il y aura toujours quelqu’un pour, comme le dit la chanson du générique, « se réveiller un matin et se trouver un flingue ».

Partagez cette news sur :